Di, 11:35 Uhr

07.05.2019

DIW Berlin:

Mehr Einkommen, mehr Ungleichheit

Ein Großteil der Bevölkerung profitiert von steigenden Einkommen, doch seit der Finanzkrise nimmt die Ungleichheit der Einkommen wieder zu Mehr als die Hälfte hält den eigenen Nettolohn für zu niedrig, obwohl die Einkommenszuwächse positiv wahrgenommen werden...

Grafik (Foto: DIW)

Grafik (Foto: DIW)

Für die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland ist das verfügbare reale Haushaltsnettoeinkommen zwischen 1991 und 2016 gestiegen, im Durchschnitt um 18 Prozent. Die Einkommenszuwächse fielen nach Einkommensposition aber unterschiedlich aus. Im Ergebnis hat die Ungleichheit der Haushaltsnettoeinkommen signifikant zugenommen. Das sind die zentralen Ergebnisse einer aktuellen Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) auf Basis von Daten des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP).

Der wirtschaftliche Aufschwung nach der Finanzkrise hat sich in steigenden Realeinkommen weiter Teile der Bevölkerung niedergeschlagen. Dazu haben insbesondere der starke Beschäftigungsaufbau und die Lohnanstiege der letzten Jahre sowie die Rentenanpassungen beigetragen.

Betrachtet man die Zuwächse nach Einkommensdezilen, zeigen sich deutliche Unterschiede: Während die höchsten Einkommen im zehnten Dezil zwischen 1991 und 2016 um 35 Prozent und die Einkommen im neunten bis dritten Dezil um acht bis 19 Prozent gestiegen sind, sind die Einkommen im zweiten Dezil nur um zwei Prozent gewachsen und im niedrigsten (ersten) Dezil seit 2010 sogar wieder gesunken trotz der guten konjunkturellen Lage und der niedrigen Arbeitslosigkeit. Eine Erklärung dafür könnte allerdings die seit 2010 starke Zuwanderung sein, da Migrantinnen und Migranten in den ersten Jahren oftmals nur ein niedriges Einkommen erzielen.

Hohe Einkommenszufriedenheit und eine wahrgenommene Gerechtigkeitslücke

Unter den im SOEP Befragten hat vor dem Hintergrund der steigenden Realeinkommen auch die Zufriedenheit mit dem Haushaltseinkommen zugenommen und wies im Jahr 2017 einen Höchststand gegenüber 1997 und 2007 auf. Dies gilt für alle Einkommensgruppen auch für diejenigen, die nur geringe oder keine Zuwächse verbuchen können. Trotz dieser gestiegenen Zufriedenheit mit dem Haushaltseinkommen betrachtet eine knappe Mehrheit der Befragten ihren eigenen individuellen Nettoverdienst als zu niedrig und deshalb als ungerecht. „Möglicherweise ist dies ein Hinweis darauf, dass auch die unterschiedliche Teilhabe an den Einkommenssteigerungen wahrgenommen wird“, sagt SOEP-Direktor Stefan Liebig.

Jüngere Erwachsene sind mehr und mehr von einem erhöhten Armutsrisiko betroffen

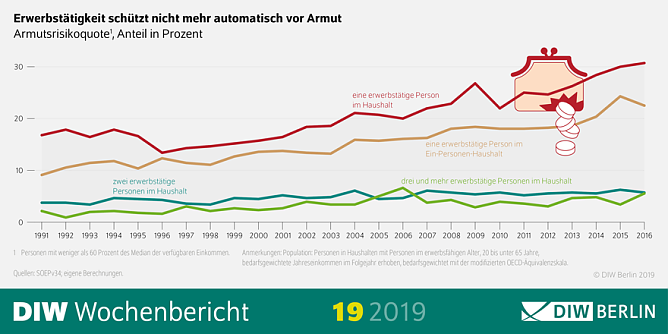

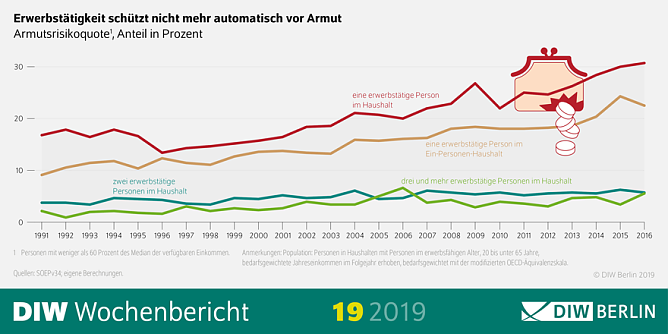

Der Anteil von Personen, die über weniger als 60 Prozent des mittleren Haushaltsnettoeinkommens verfügen, lag in den 1990er Jahren in Deutschland noch bei rund elf Prozent. Bis zum Jahr 2016 ist diese sogenannte Niedrigeinkommens- beziehungsweise Armutsrisikoquote auf 16,6 Prozent gestiegen. Die Armutsrisikoschwelle lag dabei für einen Einpersonenhaushalt im Jahre 2016 bei rund 1.120 Euro pro Monat. Mit 28 Prozent hat die Altersgruppe von 18 bis 24 Jahren, die sich oft noch in der beruflichen Ausbildung oder im Studium befindet, die höchste Armutsrisikoquote. Einen starken Zuwachs auf fast 23 Prozent, der durch familienbedingte Erwerbsunterbrechungen und einen ausgeweiteten Niedriglohnsektor erklärt werden kann, verzeichnet jedoch auch die Altersgruppe der 25- bis 34-Jährigen.

In städtischen Regionen hat das Armutsrisiko deutlich zugenommen

Da im Jahr 2017 mehr als sieben Millionen Beschäftige in Deutschland einen Minijob ausübten und es zunehmend Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in Teilzeitbeschäftigung gibt, bietet Erwerbstätigkeit allein auch keinen umfassenden Schutz vor Einkommensarmut mehr. So hat sich die Niedrigeinkommensquote bei Mehrpersonenhaushalten mit nur einem Erwerbstätigen, die Mitte der 1990er Jahre bei etwa 15 Prozent lag, bis zum Jahr 2016 auf etwa 30 Prozent verdoppelt. Ein vergleichbarer Trend findet sich auch bei erwerbstätigen Einpersonenhaushalten.

Im Jahr 1996 schwankte die Armutsrisikoquote lediglich zwischen rund neun und 13 Prozent, abhängig von der Gemeindegröße. Bis 2016 stieg das Armutsrisiko zwar in allen Regionen an, aber unterschiedlich stark: Während es in eher kleinen Gemeinden mit einer Einwohnerzahl unter 20.000 nur um zwei bis drei Prozentpunkte stieg, wuchs der Anteil der Niedrigeinkommensbezieher in städtischen Regionen (ab 20.000 Einwohner) um sieben bis zehn Prozentpunkte, was auch der verstärkten Zuwanderung in diese Städte geschuldet sein dürfte. Diese Zahlen sind insofern besorgniserregend, als dass die Wohnkosten hierbei nicht berücksichtigt sind. „Es gibt in den städtischen Regionen immer mehr Menschen, die nur über ein geringes Einkommen verfügen, aber mit einem Mietmarkt konfrontiert sind, in dem bezahlbarer Wohnraum ein immer knapperes Gut wird“, schlussfolgert Markus Grabka.

Um der gestiegenen Einkommensungleichheit entgegenzuwirken, empfehlen die Autoren unterschiedliche Instrumente. Hierzu gehört neben einer verstärkten Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen auch die Absenkung der Minijobschwelle, um Anreize für eine Umwandlung in Teilzeit- bzw. Vollzeitbeschäftigungsverhältnisse zu setzen. Flankierend bedarf es auch wohnungspolitischer Maßnahmen zur Förderung des Baus von bezahlbarem Wohnraum, um ausreichend Wohnraum auch für einkommensschwache Personen in Städten zu erhalten.

Autor: red Grafik (Foto: DIW)

Grafik (Foto: DIW)

Für die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland ist das verfügbare reale Haushaltsnettoeinkommen zwischen 1991 und 2016 gestiegen, im Durchschnitt um 18 Prozent. Die Einkommenszuwächse fielen nach Einkommensposition aber unterschiedlich aus. Im Ergebnis hat die Ungleichheit der Haushaltsnettoeinkommen signifikant zugenommen. Das sind die zentralen Ergebnisse einer aktuellen Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) auf Basis von Daten des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP).

Der wirtschaftliche Aufschwung nach der Finanzkrise hat sich in steigenden Realeinkommen weiter Teile der Bevölkerung niedergeschlagen. Dazu haben insbesondere der starke Beschäftigungsaufbau und die Lohnanstiege der letzten Jahre sowie die Rentenanpassungen beigetragen.

Betrachtet man die Zuwächse nach Einkommensdezilen, zeigen sich deutliche Unterschiede: Während die höchsten Einkommen im zehnten Dezil zwischen 1991 und 2016 um 35 Prozent und die Einkommen im neunten bis dritten Dezil um acht bis 19 Prozent gestiegen sind, sind die Einkommen im zweiten Dezil nur um zwei Prozent gewachsen und im niedrigsten (ersten) Dezil seit 2010 sogar wieder gesunken trotz der guten konjunkturellen Lage und der niedrigen Arbeitslosigkeit. Eine Erklärung dafür könnte allerdings die seit 2010 starke Zuwanderung sein, da Migrantinnen und Migranten in den ersten Jahren oftmals nur ein niedriges Einkommen erzielen.

Hohe Einkommenszufriedenheit und eine wahrgenommene Gerechtigkeitslücke

Unter den im SOEP Befragten hat vor dem Hintergrund der steigenden Realeinkommen auch die Zufriedenheit mit dem Haushaltseinkommen zugenommen und wies im Jahr 2017 einen Höchststand gegenüber 1997 und 2007 auf. Dies gilt für alle Einkommensgruppen auch für diejenigen, die nur geringe oder keine Zuwächse verbuchen können. Trotz dieser gestiegenen Zufriedenheit mit dem Haushaltseinkommen betrachtet eine knappe Mehrheit der Befragten ihren eigenen individuellen Nettoverdienst als zu niedrig und deshalb als ungerecht. „Möglicherweise ist dies ein Hinweis darauf, dass auch die unterschiedliche Teilhabe an den Einkommenssteigerungen wahrgenommen wird“, sagt SOEP-Direktor Stefan Liebig.

Jüngere Erwachsene sind mehr und mehr von einem erhöhten Armutsrisiko betroffen

Der Anteil von Personen, die über weniger als 60 Prozent des mittleren Haushaltsnettoeinkommens verfügen, lag in den 1990er Jahren in Deutschland noch bei rund elf Prozent. Bis zum Jahr 2016 ist diese sogenannte Niedrigeinkommens- beziehungsweise Armutsrisikoquote auf 16,6 Prozent gestiegen. Die Armutsrisikoschwelle lag dabei für einen Einpersonenhaushalt im Jahre 2016 bei rund 1.120 Euro pro Monat. Mit 28 Prozent hat die Altersgruppe von 18 bis 24 Jahren, die sich oft noch in der beruflichen Ausbildung oder im Studium befindet, die höchste Armutsrisikoquote. Einen starken Zuwachs auf fast 23 Prozent, der durch familienbedingte Erwerbsunterbrechungen und einen ausgeweiteten Niedriglohnsektor erklärt werden kann, verzeichnet jedoch auch die Altersgruppe der 25- bis 34-Jährigen.

In städtischen Regionen hat das Armutsrisiko deutlich zugenommen

Da im Jahr 2017 mehr als sieben Millionen Beschäftige in Deutschland einen Minijob ausübten und es zunehmend Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in Teilzeitbeschäftigung gibt, bietet Erwerbstätigkeit allein auch keinen umfassenden Schutz vor Einkommensarmut mehr. So hat sich die Niedrigeinkommensquote bei Mehrpersonenhaushalten mit nur einem Erwerbstätigen, die Mitte der 1990er Jahre bei etwa 15 Prozent lag, bis zum Jahr 2016 auf etwa 30 Prozent verdoppelt. Ein vergleichbarer Trend findet sich auch bei erwerbstätigen Einpersonenhaushalten.

Im Jahr 1996 schwankte die Armutsrisikoquote lediglich zwischen rund neun und 13 Prozent, abhängig von der Gemeindegröße. Bis 2016 stieg das Armutsrisiko zwar in allen Regionen an, aber unterschiedlich stark: Während es in eher kleinen Gemeinden mit einer Einwohnerzahl unter 20.000 nur um zwei bis drei Prozentpunkte stieg, wuchs der Anteil der Niedrigeinkommensbezieher in städtischen Regionen (ab 20.000 Einwohner) um sieben bis zehn Prozentpunkte, was auch der verstärkten Zuwanderung in diese Städte geschuldet sein dürfte. Diese Zahlen sind insofern besorgniserregend, als dass die Wohnkosten hierbei nicht berücksichtigt sind. „Es gibt in den städtischen Regionen immer mehr Menschen, die nur über ein geringes Einkommen verfügen, aber mit einem Mietmarkt konfrontiert sind, in dem bezahlbarer Wohnraum ein immer knapperes Gut wird“, schlussfolgert Markus Grabka.

Um der gestiegenen Einkommensungleichheit entgegenzuwirken, empfehlen die Autoren unterschiedliche Instrumente. Hierzu gehört neben einer verstärkten Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen auch die Absenkung der Minijobschwelle, um Anreize für eine Umwandlung in Teilzeit- bzw. Vollzeitbeschäftigungsverhältnisse zu setzen. Flankierend bedarf es auch wohnungspolitischer Maßnahmen zur Förderung des Baus von bezahlbarem Wohnraum, um ausreichend Wohnraum auch für einkommensschwache Personen in Städten zu erhalten.